「松尾芭蕉と服部半蔵が同一人物だった」という都市伝説をご存知だろうか。

松尾芭蕉と言えば北陸から岐阜県までを巡った紀行文の「奥の細道」が有名な歴史的俳諧師(俳諧や俳句が巧みな人物)であり、服部半蔵は徳川家に仕えた名高い忍者である。

何の接点も無さそうな二人が、何故同一人物だと囁かれているのだろうか。

今回はこの都市伝説について紹介したいと思う。

Contents

松尾芭蕉と服部半蔵が同一人物だと言われる理由

理由その1・奥の細道で松尾芭蕉が歩いた距離

奥の細道とは、松尾芭蕉が北陸地方を巡って岐阜県の大垣市までを旅した模様を記した有名な紀行文である。

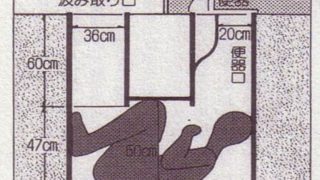

この奥の細道に記されている内容から推測すると、交通機関が無かった時代に芭蕉が移動したとされる距離は、一日になんと48kmにもなる。

旅をしていた頃の芭蕉の年齢は46歳。

医療が未発達だった頃の江戸時代の日本の平均寿命は40歳だと言われており、芭蕉がこの平均寿命を超えている事を考えると、一日で48kmも歩くのは難しいのではないかと考えられる。

この距離を歩こうと思うと、9時間半ぶっ通しで歩く事になるが、はっきり言って不可能である。

しかし、芭蕉はこの距離を移動できる程の異常な脚力を持っていた。

それはつまり“何か特別な訓練を受けていた可能性がある”という風に考えられないだろうか?

この可能性から松尾芭蕉が忍者だったのではないかと噂されるようになったのだ。

理由その2・数々の関所を顔パスで通過した

芭蕉が活躍した江戸時代前期は交通規制が厳しく、例えそれが城や奉公所へ奉公している有名な人物であっても、関所などを通るには通行手形などが無いと通る事ができなかった。

奥の細道によると、芭蕉は数々の関所を通っており、本来であれば「俳句を詠んで旅をする。」などという理由で関所を通ることなどできないのである。

とういうことは、芭蕉が顔パスで関所を通過できる程の“理由”が必要になるが、芭蕉の職業が俳諧師ではなく忍者だと考えれば話が違ってくる。

服部半蔵は各地の大名を探り、江戸の治安の維持の為に仕事を任されていたので日本各地を移動する必要があったのだ。

芭蕉が服部半蔵であれば、関所を通ることは容易だったと考えられる。

理由その3・服部半蔵は忍者らしくない忍者

そもそも忍者とは、裏の世界で生き、表の世界に現れないのが鉄則である。

裏方の仕事だけをこなすのが役目なので、どれだけ手柄を立てても、忍者として名を馳せることはできなかったのだ。

しかし、半蔵は徳川十六神将(徳川家に仕え、江戸幕府に貢献した16人の武将のこと)として称えられ、「鬼半蔵」という異名をとった人物でもあった。

数々の戦で功績を挙げた半蔵の素性は次第に割れていき、忍者として活躍するのには有名になりすぎてしまったのだ。

その為、日本各地を移動しても違和感の無い別の人物として名を馳せる必要があり、松尾芭蕉として生きていたのではないかと言われているのである。

確かに、俳諧師として有名になればなるほど、服部半蔵が松尾芭蕉として旅をして様々な情報を集めているとは夢にも思わない。

理由その4・二人の出身地

芭蕉の出身地は近江(現在の三重県伊賀市)であり、半蔵の出身地は明らかでないが、率いていたのが伊賀・甲賀忍者であったことから、半蔵が芭蕉と同じ近江の出身だった可能性もある。

伊賀・甲賀忍者達は本能寺の変で、近くにいた徳川家康を騒ぎが無い場所まで逃がしたことで、徳川幕府に抱えられるようになり、家康を逃がした一部の忍者は特別に優遇されるようになった。

芭蕉は俳諧師という職業でありながら、近江(三重県)から移住の審査が最も厳しいとされた江戸(東京都)へ移り住むことができたという。

特別な職業に就いている訳でもないのに移住が許されている点から見ても、芭蕉が江戸幕府から優遇されているのが伺える。

また、芭蕉が生まれた年・近江から江戸へ移り住んだ年など明確な情報がないことから、伊賀・甲賀忍者を率いていた服部半蔵だったのではないかと言われているのだ。

二人の謎を埋め合わせると合点がいく

上記にある「松尾芭蕉が服部半蔵と同一人物だったとされる理由」を以下にわかりやすくまとめてみた。

芭蕉の驚異的な身体能力

46歳という年齢にも関わらず、一日に48kmも移動したとされる芭蕉だが、忍者として身体を鍛えていたとしたら、驚異的な身体能力を持っていても不自然ではない。

関所を顔パスできる俳諧師

芭蕉が半蔵であれば、日本各地の情勢を知る為に各地を転々とする必要があり、幕府に仕えている身であれば関所を通ることも可能。

忍者という身分を隠す為のカモフラージュ

本来隠密で活動しなければならないが、名前も顔も有名になってしまった半蔵。

彼が怪しまれずに日本各地を動き回る為には「もう一つの顔」が必要だった。

その為、松尾芭蕉と言う有名な俳諧師となって「俳句を詠んで旅をする。」という名目で各地を巡り、情勢を探っていた。

幕府から優遇されていた芭蕉

有名な俳諧師というだけで、近江から江戸に移り住むのは難しいが、芭蕉が半蔵であれば本能寺の変の事もあり、幕府から優遇されているので、移り住むのが可能である。

まとめ

いかがだっただろうか?

未だ多くの謎に包まれている松尾芭蕉と服部半蔵だが、彼らが同一人物だと考えると上記に記した「4つの謎(二人が同一人物だと考えられる理由)」についての説明がつくのである。

表の世界では俳諧師として各地を周って美しい俳句を詠み、裏の世界では徳川家康に仕え、縁の下の力持ちとして幕府を支え続けていたとしたら・・・。

なんとも歴史のロマンを感じる都市伝説である。